大麦のポテンシャルが輝く! クラフトビールの世界(後編)

前編では、クラフトビールの基本と共に、「麦芽」となった大麦がビール造りの中で重要な役割を果たしていることをお伝えしました。後編はその麦芽にスポットを当て、多彩な味わいのビールを生む職人技や、麦芽に注目したビールの楽しみ方をご紹介します。

ビール造りは大麦から始まる!

ビール造りは、4つのビールの原料「麦芽」「ホップ」「酵母」「水」のうち、麦芽をつくる工程から始まります。大麦から麦芽をつくることを「製麦(せいばく)」といい、大きく3段階の作業に分かれます。

①浸麦(しんばく)

発芽させるために、大麦を水に浸す。雑味などもこの水に溶け出すため、クリアな味わいのビールを造るためにも欠かせない作業。同時にほこりなども洗い流す。

②発芽(はつが)

大麦から芽が出る。始めは硬かった大麦の粒がやわらかくなり、大麦に含まれる酵素の力で大麦のデンプンが糖に変わる準備ができる(のちの「発酵」の過程で、糖が酵母のエサになりアルコールと炭酸がつくられる)。発芽したての大麦は「緑麦芽」と呼ぶ。

③焙燥(ばいそう)

80℃程度の熱風を送り込んで乾燥させ、発芽を止める。この焙燥の温度や時間を調整することで、それぞれの麦芽に違う味わいを持たせることができる。最後に、渋みや雑味のもとになる根を取って「麦芽」の完成!大麦は植物ですから、産地や採れた年、麦芽づくりの環境などによって、麦芽の味わいも変わってきます。その年の大麦の品質を見極め、時間や温度などを徹底して管理・調整しながら、麦芽はつくられているのです。

その後、下記の工程を経て、晴れて、皆さんの手に届く商品としてのビールが出来上がります。

●ミリング :麦芽を粉砕する

●仕込み :麦芽からビールの素になる「麦汁」をつくる

●発酵 :冷やした麦汁に 酵母を加えてアルコールを生み出す

●貯酒・熟成:熟成させてまとまりのある味に仕上げる

●充填 :完成したビールを缶や瓶、樽に詰める

麦芽の組み合わせ方も、職人の腕の見せどころ

一つのビールに使用する麦芽は、1種類とは限りません。クラフトビールの場合、味のベースとなる麦芽に加え、アクセントや深みを出すために2〜5種類ほどの違う特徴を持つ麦芽を合わせることが多くあります。たとえば、カラメル化させた麦芽を加えればコクや甘みが、しっかりと焦がした麦芽を加えれば香ばしさや濃厚さがプラスされるという具合です。小麦やオーツ麦など、大麦以外の麦芽を使うこともあります。どんな麦芽をベースにし、どんな麦芽をアクセントにするのか……、ビール醸造家たちは自分の造りたいビールの味をイメージしながら試行錯誤を続け、レシピを組み立てます。

色に注目!&冒険しながらクラフトビールを楽しもう

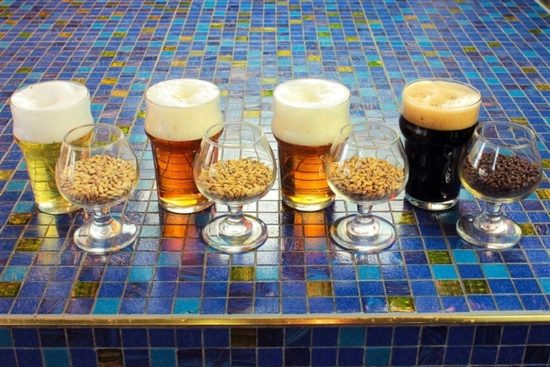

自宅や飲食店でクラフトビールを飲む時にはぜひ「色」を見てみてください。どんな麦芽が使われているのか、予想することができます。

--------

①麦わら色:小麦麦芽など、大麦以外の麦芽が加えられていることが多い。

②淡い金色:ベースとなる1種類の麦芽だけで造られていることが多い。

③濃い金色:カラメル化させた麦芽が使われているかも。味にはコクや甘みがある。

④さらに濃い色・黒色:ローストした(焦がした)麦芽の可能性が高い。コーヒーやカカオのようなフレーバーを感じるかも!

--------

今回はクラフトビール造りの中でも、麦芽に注目してきましたが、麦芽そのものを食べたことがある方は少ないでしょう。その風味をしっかりと味わってみたいなら、ぜひドイツ発祥の「ヘレス」というスタイルのビールを探してみてください。麦芽本来の香りが活かされた代表的なビールです。自分好みの銘柄を探したり、数人で集まっていろいろ飲み比べたりと、クラフトビールはまさに“冒険”感覚で楽しめるビール。この夏は、麦芽の種類を想像しながら、さまざまなクラフトビールを味わってみては?

取材協力・写真提供

株式会社ヤッホーブルーイング

https://yohobrewing.com/