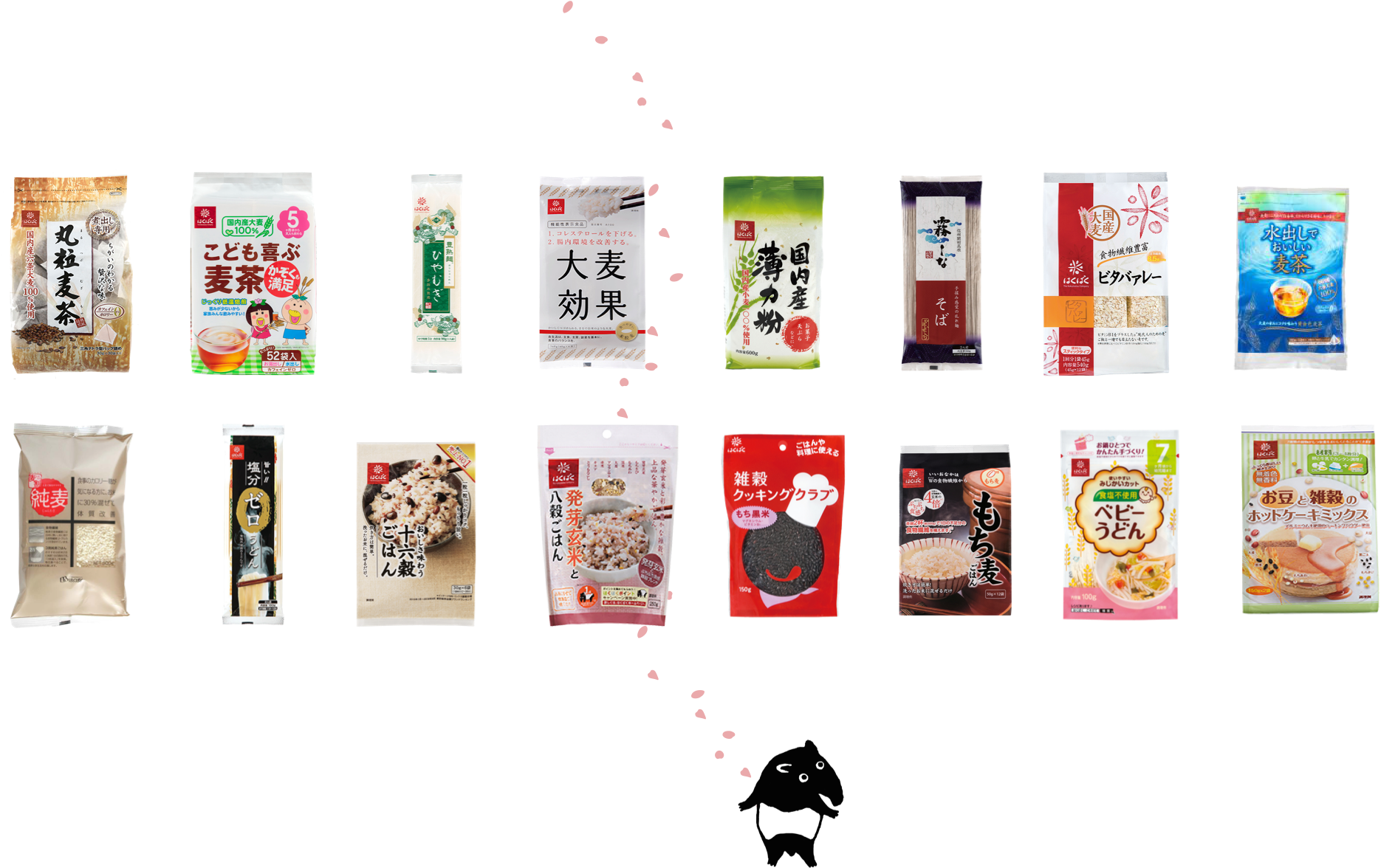

バクくんとたどる 商品開発 ヒストリー

1940-50年代

お腹を満たす食から、「質」の食に。

見た目や栄養を考えた商品を開発しました。

終戦後深刻だった食糧不足も、1950年代に入ると徐々に回復し、お腹を満たす食から、おいしさや食べやすさ、栄養など、食の質が求められるようになってきます。貧しい食とされていた大麦を喜んで食べてもらうために黒い筋を取り除いたり、不足しているビタミンを添加したり。工夫を凝らした商品開発をしました。

- 1940-50年代の商品と時代背景

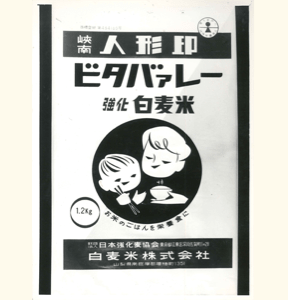

- 白麦米(1953年)

- 大麦から黒い筋を取った「白麦米(はくばくまい)」

お米より安価で、貧しい食とされていた大麦。その特徴の黒い筋を取り除き、お米のような大麦を作ろうと、麦粒を半分に切る機械を開発。黒い筋のない大麦が誕生しました。

あの小さい粒をよく半分に切れたなぁ

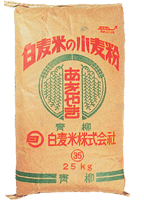

- 青柳(1952年)

- 幅広い用途に使える業務用の中力粉

- ゴールデン白麦米(1959年)

- 大麦にビタミンを添加

1960年代

暮らしが豊かになって、食も多様に。

即席ラーメンや餃子用小麦粉も開発。

高度経済成長の最盛期となった1960年代。暮らしが豊かになり、徐々に食が多様化していきます。1958年に発売された即席ラーメンが人気となり、はくばくでも即席麺を開発。また、シューマイ、ワンタン、餃子なども食卓に並ぶようになり、それらの皮に最適な小麦粉も発売しました。

- 1960年代の商品と時代背景

-

- 1961年当時最新鋭の室内乾燥の工場で作った乾麺「味の麺」発売

- 1962年はくばく初の即席麺「人形ラーメン」発売

- 1964年東京オリンピック開催

- 1965年白麦米の欠点を克服した米粒状の大麦「マ・ミール」発売

- 1969年減反政策開始。自主流通米が登場し、米のブランド化が始まる

- 1969年麺やシューマイ、ワンタンなどに最適な小麦粉「天心」発売

- マ・ミール(1965年)

- お米と一緒に炊いても浮き上がらない米粒状の大麦

白麦米の欠点は、お米と一緒に炊くと比重の軽い大麦が上に浮き上がること。それを解消するために、加熱して水分の吸収をよくした米粒状の大麦を開発。

白麦米をさらにおいしくしようと開発したんだね!

1970年代

麦茶や即席和風麺などの商品開発に挑戦、

穀物商品のラインアップを広げました。

オイルショックにより高度成長が終焉、低成長時代が開始しました。コンビニエンスストアやファストフード店が続々と開店し、ライフスタイルにも変化が見られた時代です。はくばくでは、これまで手掛けてこなかった麦茶や即席和風麺などを開発、穀物商品の開拓を行いました。

- 1970年代の商品と時代背景

-

- 1970年大阪万博開催。銀座で歩行者天国

- 1971年日本マクドナルド1号店オープン。初のカップ麺『カップヌードル』発売。

- 1972年はくばく初の麦茶「棒麦茶」発売

- 1973年第一次オイルショック

- 1976年即席和風麺「味平カレーうどん」発売

- 1978年当時として最高級の米粒麦「はつらつ」「新麦」発売

- 棒麦茶(1972年)

- はくばく初となる麦茶商品

- 味平カレーうどん(1976年)

- 人気漫画とタイアップした本格的な即席和風麺

1980年代

おいしいだけじゃない、使いやすさや

健康効果をプラスした商品を開発しました。

1980年代中盤まで低成長時代でしたが、後半はバブル経済期に突入。働く女性が社会的に定着し、コンビニエンスストアも普及し、「中食」という言葉も登場しました。はくばくでは胚芽を残した押麦や短時間でゆであがる乾麺など、独自技術を開発して健康効果や使いやすさを追求した商品を数多く展開しました。

- 1980年代の商品と時代背景

-

- 1982年胚芽を残した大麦「胚芽押麦」「緑の大地」発売

- 1982年発芽した大麦を加えた麦茶「麦芽麦茶」発売

- 1984年早ゆで製法の熟成乾麺「初釜うどん」発売

- 1985年つくば科学万博開催

- 1985年早ゆで製法の熟成乾麺「桂川ひやむぎ」「みずきそうめん」発売

- 1986年男女雇用機会均等法施行

- 1989年昭和天皇の崩御により、元号が平成に。消費税(3%)導入

- 1989年洋風メニューに合う大麦「パリエベース」発売

- 麦芽麦茶(1982年)

- 発芽した大麦を加え、まろやかな味わいに

- 初釜うどん(1984年)

- 特別製法で作ったなめらかでコシの強い熟成乾麺

1990年代

うどんに最適な小麦粉を求めて、

海外に工場を造りました。

バブル経済が崩壊し、経済が停滞した1990年代でしたが、はくばくでは麺作りに適した環境の長野県開田高原にそばの工場、うどんに適した有機小麦が入手できるオーストラリアにはうどん工場を建設。おいしい原料と適した環境を県外、海外にも求め、麺作りの土台を固めました。

- 1990年代の商品と時代背景

-

- 1990年新時代の栄養強化食品「骨太家族」発売

- 1990年新発想のカップ麺「怪物製作所シリーズ」発売

- 1991年バブル崩壊

- 1991年熱風焙煎で甘みを引き出す「あらびき麦茶」発売

- 1992年手打ち麺を機械で再現した「あばれほうとう」発売

- 1992年社名を「株式会社はくばく」に変更

- 1993年Jリーグ開幕

- 1993年凶作による米不足。海外から緊急輸入

- 1993年信州開田高原の麺工場で作った「霧しなそば」「木曽路御岳そば」発売

- 1995年阪神淡路大震災。地下鉄サリン事件

- 1998年高品質の有機小麦を使った乾麺「黄金の大地シリーズ」発売

- 1999年ブレンド雑穀の第1号「穀物専科」発売

- 骨太家族(1990年)

- 不足しがちなカルシウムを麦ごはんで

日本人に不足しているカルシウムを毎日のごはんで簡単に摂取できるようにと、米粒麦にカルシウムをコーティング。

毎日のごはんでカルシウムが摂れるのは便利〜

- 怪物製作所シリーズ(1990年)

- 今までにない発想で作ったインスタントラーメン

- あばれほうとう

(1992年) - 手打ち麺を独自の機械で再現

2000年代

おうちごはんでも本格的な味が求められ、

おいしさにこだわりました。

2008年のリーマンショック以降、景気は落ち込みましたが、長年続くグルメブームによりおいしさにこだわる人が増え、自宅の食にも本格的な味を求めるようになりました。はくばくでは、お米のように白い大麦や、黄金比を導いた16種類のブレンド雑穀、水出しでも香りが高い麦茶などを開発。おいしさを追求した商品が生まれました。

- 2000年代の商品と時代背景

-

- 2000年常温で3か月保存できる半生麺「生粋麺太らーめん」発売

- 2000年はくばくが「ヴァンフォーレ甲府」公式スポンサーに

- 2001年アメリカ同時多発テロ

- 2002年究極を求めて開発したプレミアム煮出し麦茶「丸粒麦茶」発売

- 2004年米のような白さの大麦「純麦」発売

- 2004年雑穀入りのミックス粉「大麦と野菜のホットケーキミックス」発売

- 2005年愛・地球博(名古屋)開催

- 2006年雑穀ごはんのおいしさを追求した「おいしさ味わう十六穀ごはん」発売

- 2006年水出しでも豊かな味わいを実現「水出しでおいしい麦茶」発売

- 2006年手軽にすいとんが作れる「もちもちすいとん」発売

- 2008年リーマンショック。株価暴落

- 純麦(2004年)

- 麦ごはんのイメージを覆す真っ白い大麦

お米に混ぜてもわからないくらい色も形もお米に近い米粒麦

いろいろな学校の給食でも使われているんだって

- おいしさ味わう十六穀

ごはん(2006年) - 十六穀を独自の黄金比でブレンド

- 水出しでおいしい麦茶(2006年)

- 浅焼き焙煎で水出しでも豊かな味わい

2010年代

機能性表示食品、減塩、離乳食用など、

多様なニーズに応える商品を作りました。

インターネット社会がさらに発展し、生活の多様化が進んだ時代。情報があふれ、健康効果が証明されているものが受け入れられるようになり、「もち麦」が大きくヒットしました。また、手がかかる離乳食作りをサポートする商品、健康を気にする人への減塩商品など、さまざまなニーズに応える商品を作っています。

- 2010年代の商品と時代背景

-

- 2010年塩分が気になる人のために開発「塩分ゼロうどん」発売

- 2011年東日本大震災

- 2011年のびにくく本格食感の「絹の食卓そうめん」発売

- 2012年もち性の大麦を全国に広めた「もち麦ごはん」発売

- 2013年和食が世界無形遺産に登録される

- 2015年離乳食作りの手間を減らすため麺を短くカットした「ベビーそうめん」発売

- 2015年初の炊飯用機能性表示食品「大麦効果」発売

- 2019年平成天皇が退位、元号が令和に

- もち麦ごはん(2012年)

- 健康にいいと大人気になった「もち麦」

健康効果とプチプチもちもちした食感が受け入れられて大ヒットに。

プチプチ食感いいよねぇ

- 塩分ゼロうどん

(2010年) - 塩分が気になる人のために。食塩不使用でもおいしく食べられるうどん

- ベビーそうめん

(2015年) - 離乳食作りを手軽にするために2.5cm長さにカットした離乳食用そうめん